而歼轰-7A和轰6搭载鹰击-83K、鹰击-91或鹰击-12曾是中国最重要的反舰平台。不过射程最远的鹰击12的射程也不超过400公里,根本无法在航母战斗群的防御半径外发起打击。随着官方公开鹰击21高超音速反舰导弹,令装备鹰击21并进行试射的055型万吨驱逐舰也备受关注。鹰击21射程高达1000~1500公里、全程速度6马赫、末端速度高达10马赫。相比之下,同样可以搭载空射型鹰击21的,却由于自身属于亚音速老旧平台,曾经的空基反舰主力“战神”似乎并未获得多少掌声。

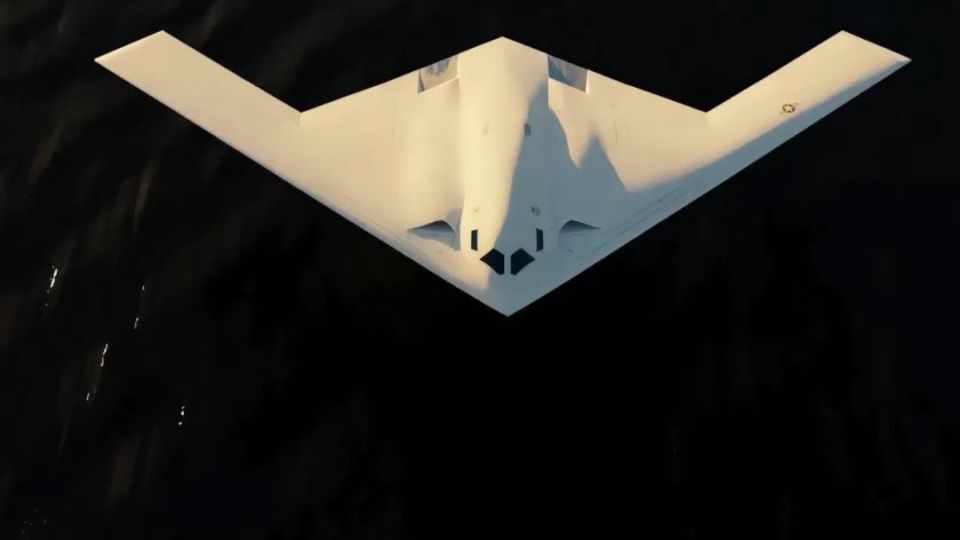

长期没有强大对手的美国海军,在远程反舰打击手段上就要逊色很多。不过近年来,为了应对中国海军先进的水面舰艇,美国也不遗余力构建以B2、B21隐形轰炸机、F35C舰载隐形战斗机+射程1000公里的AGM-158C或射程1800公里的隐身巡航反舰导弹的全隐形远程反舰平台。

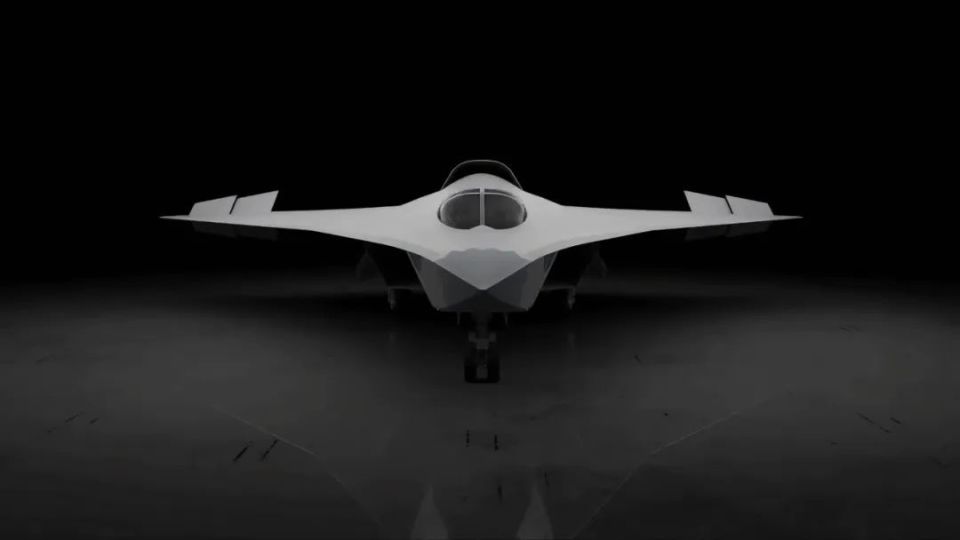

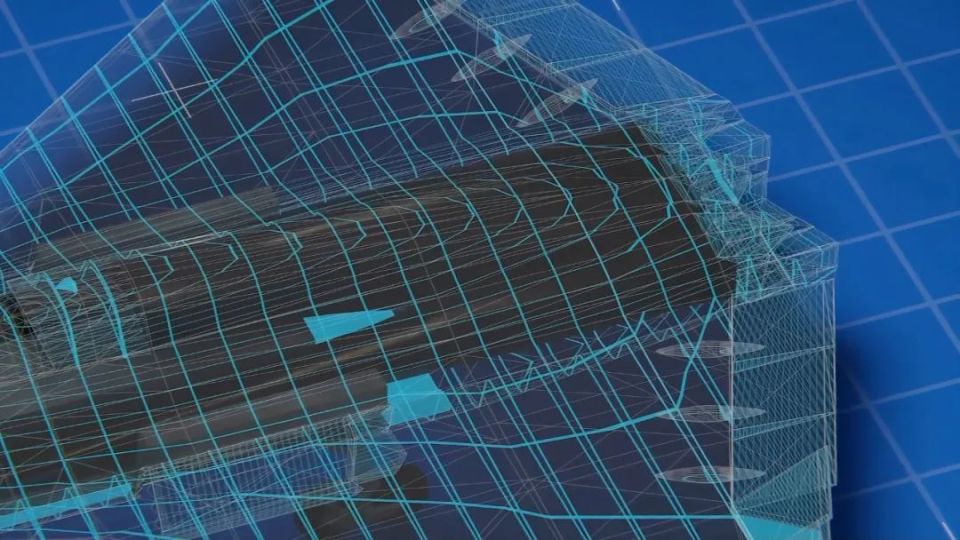

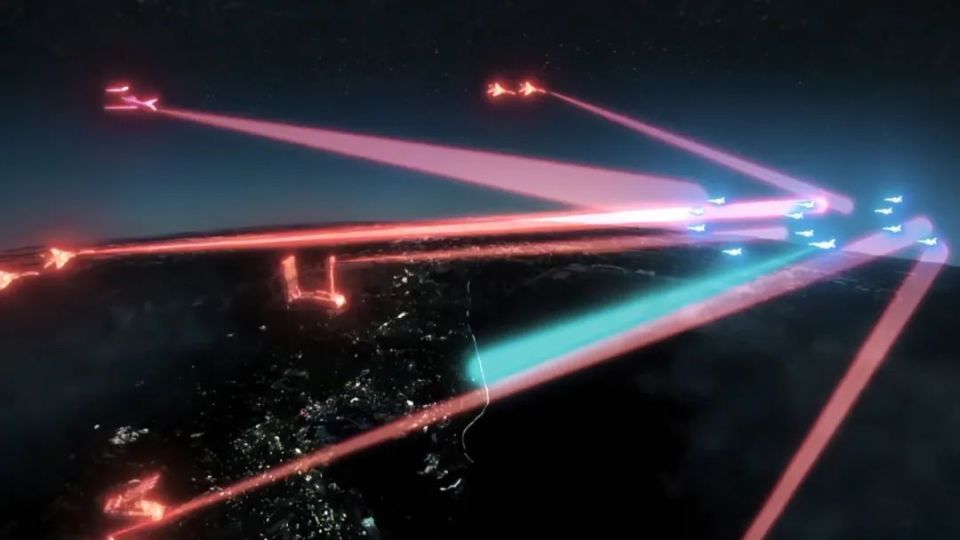

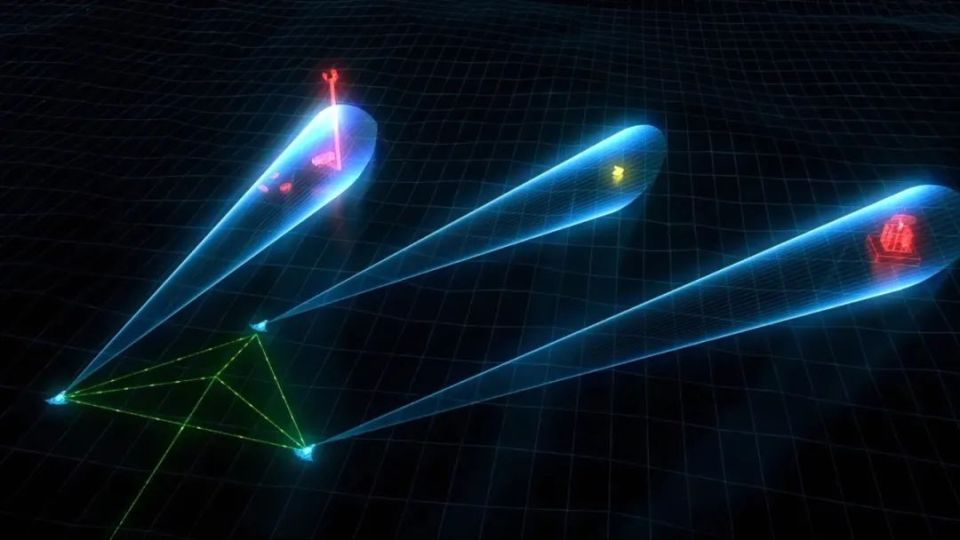

随着中国两款六代机歼36和歼50的相继首飞,两者通过智能组网、功能互补、跨域打击构建起“空中作战云”。歼36作为穿透式制空和反舰核心节点,可在主弹舱内挂载2枚空射版鹰击-21和2枚霹雳17,侧弹舱携带霹雳15或者反辐射导弹等。另外,歼50作为航母编队前锋和分布式杀伤链执行者,依托已经进入西太平洋腹地的航母,也可以在机腹下挂载1枚鹰击21执行超远程反舰打击任务,或者仅弹舱内置霹雳空空导弹执行纯空优任务。全向宽频隐形的超音速平台搭载鹰击21高超音速反舰导弹,将充分发挥空射鹰击21的战略打击的响应速度和隐蔽优势,战术投射的初速、高度和红外隐蔽优势,进一步极大压缩敌方对鹰击21的预警和防御时间窗口。中国反舰打击能力将由此脱胎换骨,构建起无比强大和灵活的超远程空基航母打击体系。

歼36航程的硬指标便是能够打击以关岛为核心的第二岛链,不依赖空中加油的实用作战半径需要达到3000公里,空中加油一次,能够打击印度洋的“美军在海外最神秘且最重要的资产”:迪戈加西亚军事基地。而歼50实用作战半径估计超过2000公里,使得中国航母防御圈足以覆盖美军AGM-158XR隐身巡航反舰导弹1800公里的射程。中国六代机配合鹰击21,足以把美国航母战斗群拒止于中国海岸线4000公里外或者中国航母战斗群3000公里外。特别是歼36把传统战斗机、轰炸机、预警机、电子战飞机的界限全部抹平:一架飞机即可在3000公里纵深内完成“侦察-压制-打击-指挥”全流程,不依赖加油机、预警机等这些防区外空中节点,即可成为强对抗空战体系中的空中作战云核心节点。

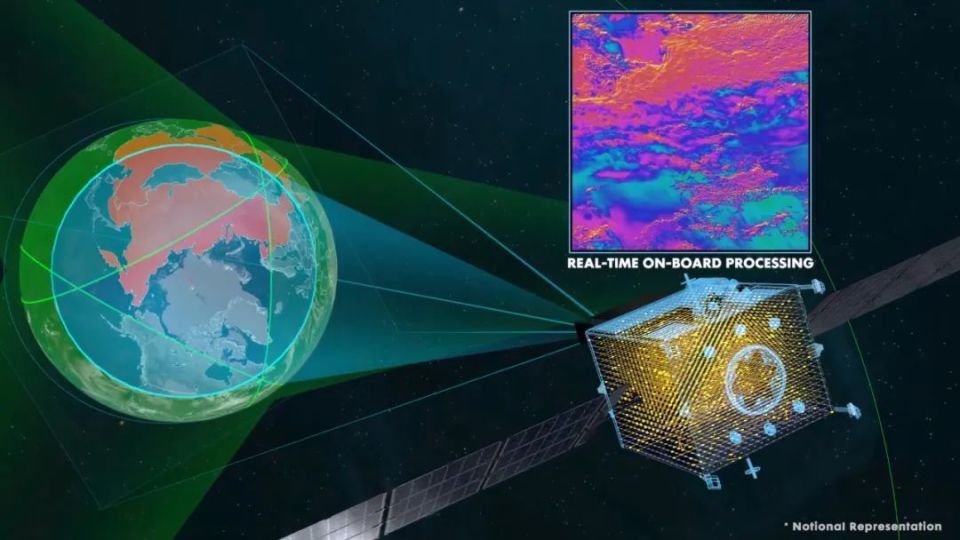

我们知道,美国航母战斗群的防御纵深弹性非常大。F18在挂载三个副油箱,6枚空空导弹的情况下,防御纵深能达700多公里。而F35C隐形战斗机在隐形加油机的支持下,作战半径可以突破1500公里。此外,E-2D舰载预警机通过空中加油可巡航12小时以支持大幅前出预警,UHF波段的AN/APY-9雷达采用了机扫+有源相扫的体制,对RCS为3~5平方米的目标探测距离可达500公里,集成了红外搜索与无源探测系统,显著提高了对隐形目标的发现能力,对战场环境有相当的适应性。加之美军的天基红外预警系统构成全球最先进的热信号监测网络,环绕中国的第一岛链、第二岛链上密布各种反隐形体制的陆基和海基防空雷达、陆基侦察机和预警机,以及MQ-4C、MQ-9B、RQ-4A,甚至RQ-180等长航时无人侦察机。战时,轰6这样的非隐身、亚音速的空中平台在穿越岛链执行战略打击任务时,必然会面临敌方战机和各种防空导弹的拦截,自身的突防和生存能力堪忧,更不要说完成打击后全身而退了。

即便把俄罗斯图-22M3放在如今的大国对抗环境下,对于非隐身飞机,在高空以3.0Ma以上的速度突防才会获得明显的突防效果,而图-22M3的极速不过2.3Ma,“导弹卡车”的突防能力实际上也已经严重过时。美军的B-21则把赌注全部押在极致隐身,速度劣势由导弹射程和电子战弥补,属于“隐身防区外投送”。但面对中国这样的对手,其所谓穿透式制空不过是一句口号和美好的愿景。逆火用速度换生存,B-21用隐身换距离,而中国六代机选择“全都要”。大国竞争背景下的高端战争,在交战双方海陆空天网多域大空间尺度强对抗、高动态战场环境下,如果要进行纵深打击,就不能只强调前半球的隐形能力,需要同时防备来自不同方向的、多种体制的反隐形探测。因此全向的超隐形设计就非常重要。在更强的态势感知能力、电磁对抗能力、超视距打击武器和人工智能忠诚僚机加持下,信息机动和认知机动将成为未来空中优势的制胜要素。

作为能够真正遂行穿透性制空的空中平台,中国六代机具备比刚跨入了隐身作战门槛的五代机强1-2个数量级的全向宽频隐形能力。此外,考虑到目前隐身技术的发展速度已小于反隐身技术的发展速度,六代机的突防效能必须充分权衡飞行速度和隐身这两个核心因素。如果六代机在全向宽频隐身条件下在高空以2马赫以上超声速状态进行长时间飞行,突防效能将超过80%,加之强悍的电子对抗和电磁目标软硬毁伤能力,现役的防空体系基本不具备拦截条件,即便能探测,也只能任其一骑绝尘而去。

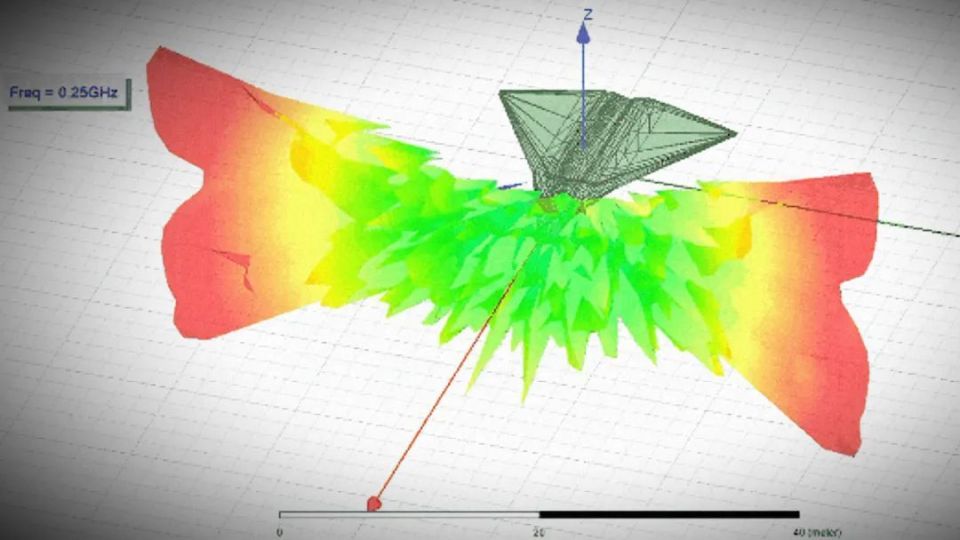

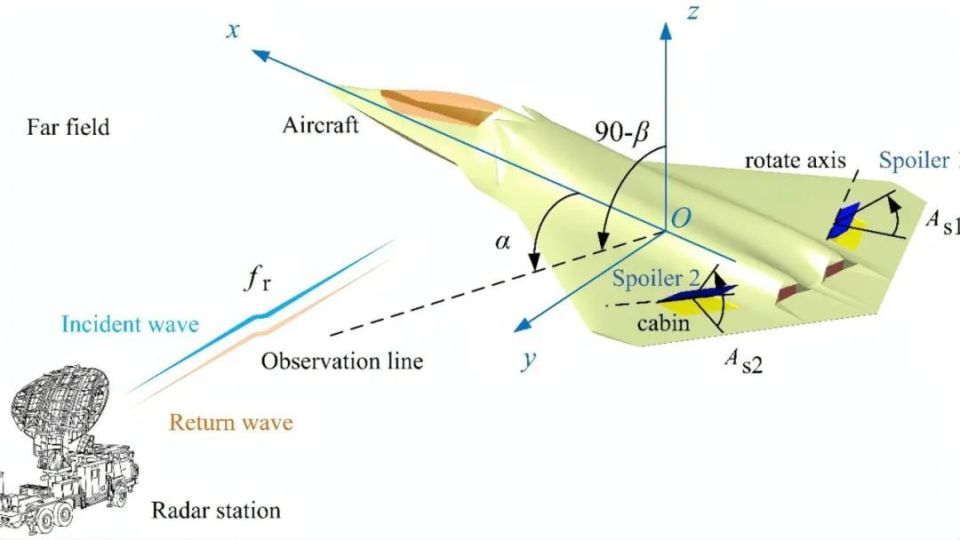

全向宽频隐身方面,歼36和歼50去除垂尾可在亚声速和超声速范围均减去约10%的零升阻力,整体浸润面积比常规布局飞机减少33%,有助于提高升阻比。而五代机的倾斜双垂尾虽然避免了电磁波角反射效应,但垂尾依然会对全机雷达散射截面产生贡献。即便隐形效果优秀的YF-23的倾斜双垂尾,在VV极化上的方位角0~180度范围内,垂尾边缘以及垂尾和和机体交接的边缘仍然存在7个明显RCS波峰。直接取消双垂尾显然是实现全向隐身能力的捷径。优化的全无尾布局纯外形可以在5.4、9.7和16GHz获得前向至少低于-35dBsm、侧向约-25dBsm、后向约-30dBsm左右的隐身效果。无尾布局还进一步减少机身突出结构,降低边缘衍射效应,比如机翼-垂尾连接处的绕射波,使战机侧向和后方RCS接近正面水平,全向RCS趋于均匀。比如,实测数据表明,的垂尾在X波段雷达下侧向RCS可达0.1~1m²量级,而无垂尾的侧向RCS可低至0.001m²。因此无尾化是六代机全向隐形的基石,无尾化后,只需集中优化座舱、进气道和雷达舱等剩余三大主要散射源。

现代战机的座舱一直是雷达反射的"热点",五代机座舱的侧向投影面积可达0.3-0.4㎡,主要通过多层丙烯酸酯和聚碳酸酯+金属镀膜+棱形框架+优化螺栓排列结构来降低RCS。但传统氧化铟锡镀膜仅对X/Ku波段有效,面对UHF/VHF雷达仍会暴露。六代机把座舱“拍扁”,与机背翼身融合曲面连续过渡,侧向几乎看不到传统舱盖轮廓,外形RCS贡献降至<0.01㎡量级。中国六代机还可能采用革命性的等离子体主动动态隐身技术,在舱盖2厘米厚的夹层注入5000Pa氙/氖混合气体。检测到雷达照射时,通电5毫秒内激活等离子体层,通过调节电离度可实现从L波段的1GHz到Ka波段的40GHz均可衰减20dB以上。

进气道设计也是决定战机隐身性的核心部件。歼36采用了双侧加莱特(CARET)进气道和背负式DSI进气道的组合。相对于的两侧DSI进气道复杂唇口,双侧加莱特进气道完全置于机翼下方,飞/发一体化设计的歼36没有任何突出于机翼的进气道边缘,进一步精简了全机线条,强化隐形。同时通过对机头下部直至后掠的加莱特进气口进行一体化设计,组成了一个突出于腹部的楔形前缘,在超音速飞行中产生的激波沿着三角翼下前缘分布,使激波滞后的高压区域大部分作用于机翼下表面,这部分压力就转化为所谓的压缩升力,最多甚至能占总升力的30%,保证了歼36突防时极高的升限。这也是“银杏叶”的腹下两侧进气道没有采用DSI进气道的重要原因。而背负式DSI进气道被远场雷达从前向、侧向照射时,因为机身、座舱和机翼的遮蔽,其整体隐形效果与B2或B21的背负式进气道相当。

.jpg)

而沈飞的歼50则采用了不用于现役任何构型的进气道:即无附面层隔道、无DSI鼓包,共形小截面三角唇口。推测其采用了类似吸气式高超声速进气道,即采用乘波体理论设计的前体,加上一体化设计的三维内收缩式进气道。通过自适应、连续的、平滑的弱激波压缩过程,总压损失可降低至5%以内,同时可以尽可能避免附面层分离,大幅度改善非设计点性能,可以实现3马赫下总压恢复系数>0.9的惊人指标。这种进气道的三维曲面并不像DSI鼓包那样突起,与飞机前体的线条融合度极好,加之没有DSI进气道的复杂唇口,极大降低了飞行阻力和雷达散射,推测其前向RCS<-40dBsm,即0.0001m²级别。同时歼50还可能采用等离子体主动流动控制技术来进行附面层控制。在进气道内部布置阵列式正弦交流表面介质阻挡放电 (surface dielectric barrier discharge, SDBD)等离子体激励器,其产生瞬态的局部非定常热扰动结构可以增强附面层内部的动量交换,使附面层变得更加饱满,从而大幅度改善进气道附面层的稳定性。另外,等离子体覆盖在进气口这样的强散射部位,通过共振吸收、碰撞吸收和折射偏离,对0.5–10GHz主流雷达波段即可产生至少10~30dB的宽频衰减,进一步强化了进气道的隐形效果。

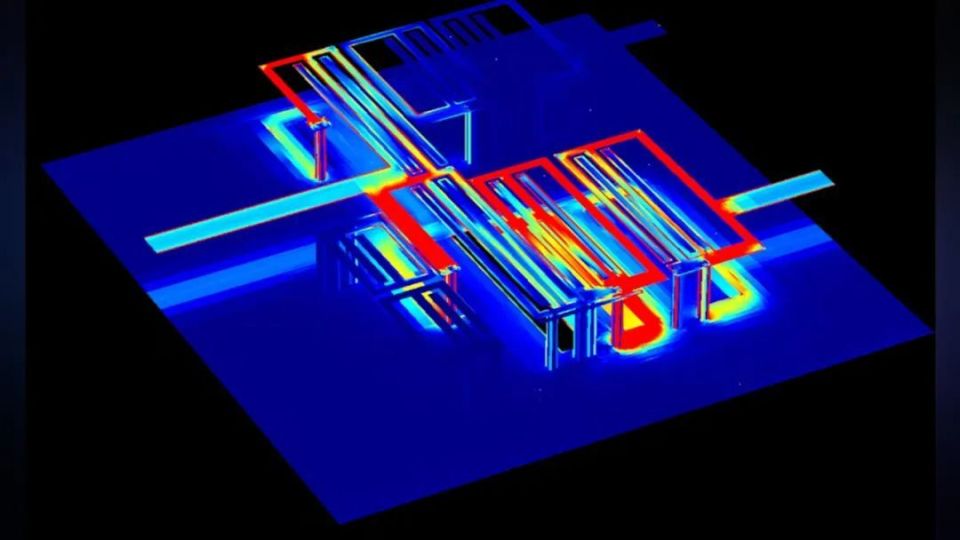

对于雷达舱,雷达舱本质上是一个开口的金属腔体,电磁波一旦进入就会在腔壁、天线和高频部件之间多次反射,形成强烈的多径回波,RCS比机身同面积平面高出2–3个量级。而雷达罩要解决透波-吸波的矛盾,既要让己方雷达波低损耗穿透,又要对敌方雷达波高损耗吸收。加之探测雷达从L波段到Ka波段跨度大,传统透波材料根本无法兼顾。所以初代隐形战机F117无法在极端多面体外形的低RCS与高性能雷达天线之间取得兼容,只好取消雷达。随着有源相控阵、共形阵和可调超材料的出现,五代机才第一次真正解决了“既要看清世界,又不被世界看见”的难题。五代机通常采用频选-吸波-承载一体化罩体多层超材料/蜂窝夹芯结构。外层为FSS频率选择表面,中层为宽频吸波蜂窝,内层为承力复材。对自身雷达频带透波,对敌方频带全吸收。六代机还可能在雷达罩前沿布置等离子体激励阵列,雷达关机时通电形成等离子体屏蔽层,进一步降低RCS。

中国六代机还可能全机采用超材料宽频吸波+智能蒙皮主动动态调控的材料隐形方案。

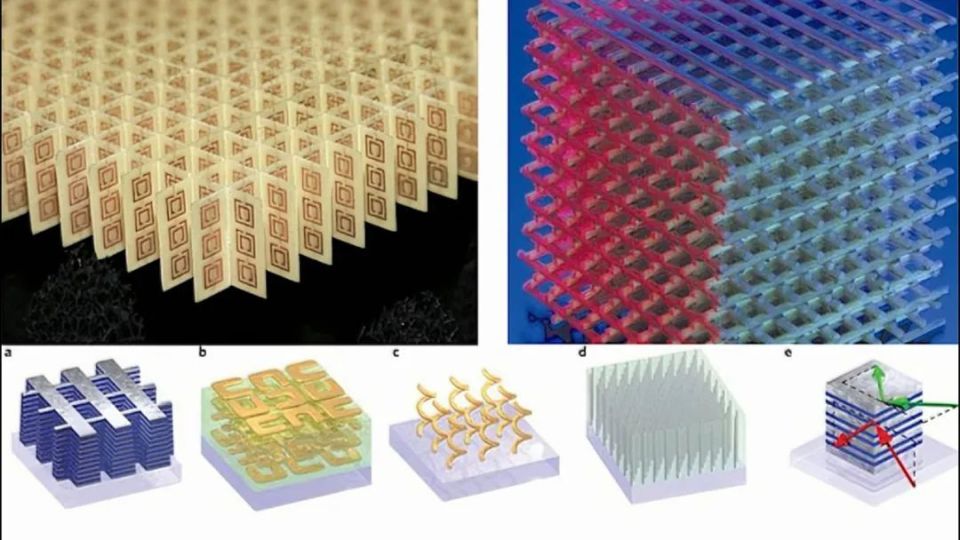

我们知道,超材料是依据电磁理论设计出来的具有某种电响应或者磁响应的“特异”人工材料,如负折射率、反常多普勒效应(inverse Doppler effect)、反常切连科夫辐射(reversed Cherenkov radiation)等,从而实现对散射电磁波的频率、极化、幅度和相位等特性的灵活调控。其通常由亚波长结构单元按周期或有规律的非周期的方式排列组合而成。超材料的出现将隐身技术带入了一个新时代:超材料包裹隐身目标,既没有散射波的产生,也没有由于吸收而导致的电磁波“阴影”,从而实现完美隐身。电磁超材料隐身技术能够轻易覆盖1-18G赫兹频段。同时,利用增材制造技术制造的隐身超材料具有较高的几何自由度和尺寸精度,从而可以为战机提供复杂的隐身结构件。中国已经在超材料工程应用上进入自由王国,三维蜂窝状结构的第四代超材料的很多关键指标上有十倍数量级的提升,已经实现由有限尺寸向近似无限尺寸的转变,具有更大的超大带宽吸波特性,工艺制造结构可以让飞机的重量更轻,不仅仅应用于机身关键部位,甚至可以覆盖到六代机全身。相比之下,B2隐形轰炸机的庞大的电大尺寸固然可以应对更低频段的雷达波探测,但为了保证隐形效果,还是需要采用更厚的吸波涂层和蒙皮,还必须在重点部位采用米级大尺寸的吸波结构件。

超材料毕竟还是被动电磁调控,在复杂电磁对抗实战中,六代机还需要智能蒙皮来实时感知外界雷达波,实时计算并重构电磁特性。智能蒙皮内部嵌入共形射频传感器阵列,可覆盖0.1–40GHz。智能蒙皮复合材料嵌入大量形状各异或周期性放置的金属贴片、传感器、微机电系统(MEMS)、T/R电路、馈电网络、以及冷却通道等,还嵌入光纤和光纤传感器用于数据传输、检测温度、声光、流场等,从而形成结构复杂的多层共形阵列结构。智能蒙皮在耐受超音速巡航200度以上高温的同时,即时捕获敌方雷达的频率、入射角、极化方式,相当于给飞机装了一套“电磁皮肤触觉”。一体化的智能蒙皮技术可以大面积覆盖飞机的外部特征,避免了各类天线的外露突出,从而降低了飞机的雷达散射面积,而且重量也远低于传统吸波涂料或多层碳纤维蜂窝夹层结构的隐身蒙皮。然后,机载计算机基于深度学习来进行频谱识别,把电磁感知数据映射成一幅“隐身马赛克图“,告诉每一块蒙皮该吸收、透射还是偏折电磁波,按需实时地重构时域/空域/频域散射特性。接着,分布式执行机构则把10平方厘米的每块蒙皮作为独立节点,共识机制确保局部损伤不影响全局调控。不同部位的蒙皮通过不同调控机制来协同工作,比如石墨烯可调超表面,施加0-5V栅极电压,可使石墨烯费米能级在0.1-0.5eV间移动,电磁谐振吸收频率覆盖2-40GHz;可变几何超表面利用压电或形状记忆合金微驱动,让表面微观几何在100µm级行程内变形,改变电磁散射方向图,做到“波束偏转”而非简单吸收。介质阻挡放电(DBD)阵列等离子体可以在毫秒级通电“点火”,形成等离子体把威胁频段“吃掉”;当然蒙皮还可以作为分布式相控阵以发射干扰波束,对敌方电磁波进行干涉相消。更复杂的智能蒙皮会采用有源频率选择表面,通过将电子可调器件与电磁超材料深度融合实现宽频带、自适应吸波。其集成了变容二极管、PIN二极管、石墨烯、相变材料等可调元件,以及包括石墨烯超表面、铁氧体+变容二极管阵列的中间层、碳纳米管吸波底层等多层阻抗渐变有源频率选择表面,从而可以实现0.5-40GHz有效吸波带宽。当然智能蒙皮耗电量是相当可观的,峰值功率可以达到300W/m²,所以六代机必须具备强悍的机载供电能力。

不过六代机隐形能力虽然强悍,但去除垂尾后,必须增加多个气动控制面,而控制面偏转时均会影响隐身,偏转角度越大破坏隐身越严重。以歼36的开裂式阻力方向舵为例,仅雷达波水平极化而言,工作的开裂式阻力舵最多可使前向RCS增加0.29平方米,侧向RCS增加0.26平方米,后向RCS因为开裂产生的角反射效应甚至最大可增加3.2平方米,毫无隐身可言。因此在隐蔽突防过程中,歼36和B2、B21轰炸机一样,必须切换到隐蔽突防模式,完全收起开裂式阻力舵,通过发动机推力差进行偏航控制。

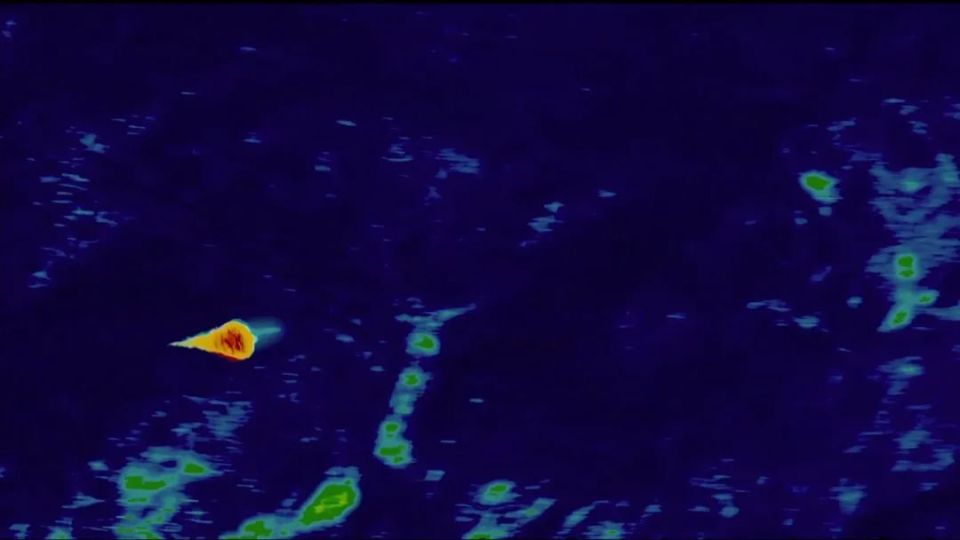

此外,在缺乏云层遮蔽的2-3万米高空超音速巡航的六代机还必须解决高速与隐身之间的热矛盾。以2.2马赫超音速巡航时,发动机尾喷口温度高达900~1200度,红外辐射波段为3-5μm,机翼前缘温度高达300~500度,红外波段8-12μm,座舱盖温度150~200度,红外波段7.5~13μm。而美军SBIRS天基红外预警星座由4颗地球静止轨道卫星和4颗大椭圆轨道卫星构成,主要探测红外波段为3-5μm中波和8-12μm长波。下一代过顶持续红外卫星(Next Generation Overhead Persistent Infrared Polar)除了增加地球同步轨道卫星数量,还采用超大面阵多波段红外阵焦平面探测器以提高探测灵敏度3倍,还新增1-3μm短波探测能力。加之大量低轨的SpaceX星链改造型也搭载了红外焦平面阵列,进一步保证探测精度和稳定跟踪能力。毋庸置疑,美国已经建立了性能最为先进、高低轨相结合、扫描与凝视、捕获与跟踪手段相协作的、全天候红外目标预警系统。

歼36首要必须降低发动机尾喷口的红外辐射。采用了与B2类似的扁平化尾喷口,通过尾部导流槽遮蔽了下方和侧方的红外辐射。在出口横截面积相同的情况下,二元扁平化喷管的管壁面积较大,喷口处的陶瓷基复合吸热材料与尾焰的接触面积较大,吸热效果增强。同时尾焰宽而薄,能迅速散热,可大大减少红外辐射。另外,除了引入冷空气混合来降低了尾喷流的温度外,歼36也和F22类似,在喷管外侧布置了大量超音速冷气喷射孔,喷射液氮形成厚度数厘米的-50℃气膜,使喷口红外特征降低90%。在高威胁区域突防或者遭遇红外空空导弹打击时,液氮冷却将被启动。

而对于机翼前缘,发动机舱等重点热管理部位,除了采用常规的燃油、发动机的旁通风扇气流冷却外,如果未来升级为自适应变循环发动机,第三涵道的额外气流冷却可使发动机散热能力增加60%。再结合成熟的分布式微型热管和光纤温度传感器检测,实时调节热流分布,可将热点区域热量快速传导至低温区。而歼50的可变几何边条在超音速巡航时,会收缩减小边条面积以降低激波强度和阻力、提升突防隐形能力的同时还减少了热效应以降低红外辐射。

除了这些基础降温措施外,还可以基于智能蒙皮超表面进行热辐射主动智能调控。比如把二氧化钒VO₂、石墨烯等相变/二维超材料做成像素阵列。二氧化钒在低温时是绝缘相,呈高发射率,而高温时是金属相,呈低发射率,抑制自身辐射。石墨烯超表面通过栅压来改变费米能级,实现发射率从0.2到0.8连续可调。从而在3–5µm、8–12µm两大红外大气窗口内,使整机辐射图与背景天空匹配,卫星红外探测器无法形成对比度。

光有强悍的隐形和高速突防能力还是不够的,考虑到中国周边恶劣的军事地缘,歼36需要具备更加强大的单兵突防能力。相比之下,图-22M3只能采用大机群低空超音速突防模式,自身基本没有空中打击能力和电磁对抗能力,必须伴随预警机、战斗机和随队支援电子干扰飞机进行护航,大机群进一步增加了暴露风险。美军的B21配备先进的电子战系统,能够主动干扰、欺骗或压制敌方雷达、通讯等电子设备,为自身突防和攻击创造有利条件。还能利用自身隐身和电子战能力与其他作战平台进行协同作战,提高整体作战效能。对歼36而言,歼16D电子攻击战机的航程有限 ,无法灵活地配合歼36进行随队支援电子干扰,外挂电子战吊舱的轰6只能在防区外进行支援干扰,大航程预警机空警3000也无法深入敌方防区,具备伴随协同作战能力的估计只有类似彩虹7这样的提前部署的长航时隐身无人侦察机,或者从前出的航母上起飞的歼50舰载六代机、攻击11隐身无人机等。所以歼36在全向宽频隐身能力的基础上必须具备强大的态势感知和电子对抗能力,这是保证其穿透型制空能力和制电磁权能力的必不可少的核心基础。

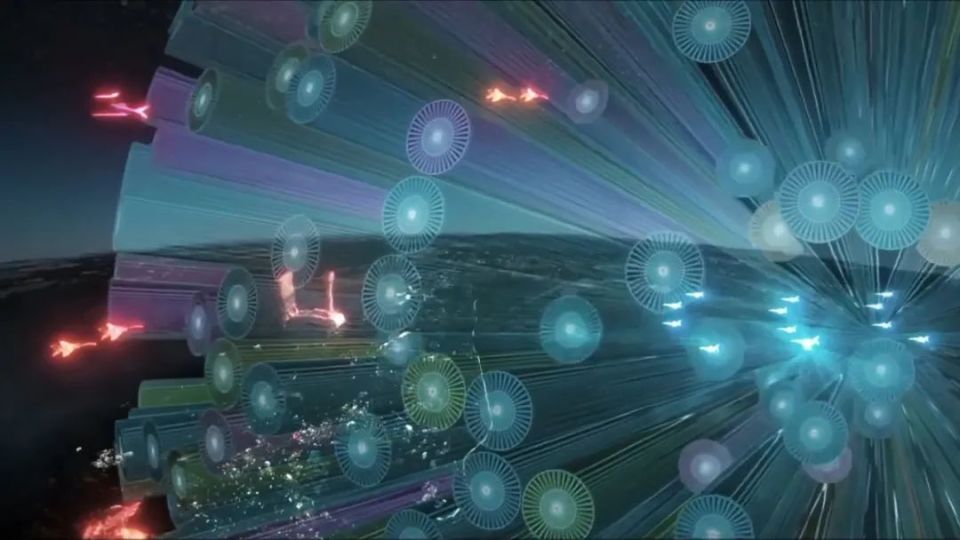

歼36把一座小型预警机、一架专业电子战飞机和一套战区指挥所塞进了一架隐身战斗机中,三台发动机+大功率发电机保证其有1MW级供电能力。机头装备直径大于1米的主相控阵列雷达,加之机身两侧阵列、机腹下视阵列雷达,全机10多个天线接收单元或者射频智能蒙皮,具备0.1–40 GHz全景电磁波接收能力。通过对接收的各类辐射源信号的分析,可识别辐射源类型、工作模式、工作状态等信息。例如,敌方相控阵体制预警雷达在搜索发现目标后,为了稳定跟踪,可能要采取提高数据率、改变脉冲参数等操作,而歼36具备识别自身是否被预警雷达跟踪的能力,可采取规避措施或通过低截获电磁波定向波束遂行对抗、欺骗等策略。同时,歼36通过长基线干涉仪能够迅速对辐射源进行定位,接着可以通过高功率微波/激光进行定向能软杀伤,致盲/烧毁敌雷达、光电传感器等。也可以发射或引导反辐射导弹对防空雷达等电磁目标进行硬摧毁,或者发射霹雳17对400公里外的敌方预警机、电子干扰飞机进行致命一击。也可以对敌方link16,link22,卫星链路这样的非定向数据链进行压制,大幅度降低敌方多域协同作战效能。对于GPS导航的敌巡航导弹和无人机,也可以采用GNSS欺诈,定时误差注入等干扰。

在穿透进攻型作战时,歼36将在2.5-3万米高空以2马赫超音速巡航,充当空中预警、电子战和指挥机,制电磁权成为“第一火力”,指示和提供电磁安全通道,加强低空前出“空优刺客”歼50的高速隐身突防能力,或者指挥歼50对可能的任何空中威胁进行扫荡。

歼-36 的并列双座并非传统的“驾驶员+武器官”简单分工,而是围绕强对抗和复杂电磁环境下的战场管理、决策和指挥定位设计的双核座舱。配备独立HUD,任一座位均可随时接管飞行与火控。两名飞行员可以协同分别进行电子对抗,对海、对空和反辐射作战,同时应对多种类型目标和瞬息万变的战场。通过定向数据链,除了与歼50紧密协同,还可以指挥无人机执行电磁诱骗、分布式干扰、佯攻、饱和火力打击等。可以引导其他打击手段,比如从防区外的非隐身轰炸机、水面舰艇、潜艇、陆基机动发射系统发射的弹道导弹和巡航导弹等,同时保存自己的弹药,以便抵近对最敏感和转瞬即逝的关键目标发动致命一击。现代战场上目标多,种类繁杂,任何作战平台都有弹舱容量问题,充分发挥体系的打击能力而保存自己作为核心节点的弹药对提高体系作战效能至关重要。

歼-36 把“全向宽频隐形、高速远程打击、电子干扰压制、战场预警指挥”四种能力合而为一,它不是“导弹卡车时代”的大机群搏命,也不是隐身轰炸机的“防区外游戏”,而是一架孤影千里、可瞬间令十万吨钢铁巨兽沉没的“空天刺客”。这正应了《孙子兵法》的最高境界:古之所谓善战者,胜于易胜者也。故善战者之胜也,无奇胜,无智名,无勇功。歼-36与鹰击-21的组合,正在将这句古训变为现实:它在交战前就取得了胜利,当对手终于发现它时,战争早已失去意义。